近日,全國政協委員、江蘇省錫山高級中學校長唐江澎表示,語文學習的首要目標是培養終身閱讀者,引發人們思考。▽

央視新聞語文學習要培養哪些能力?唐江澎校長分享了一個真實的故事。視頻號在這個識圖看視頻的快捷時代,在注意力常被信息流切割成碎片的時代,我們如何讓閱讀回歸日常,并終身持有?下面的人物故事,或許能給你某種啟示。

01

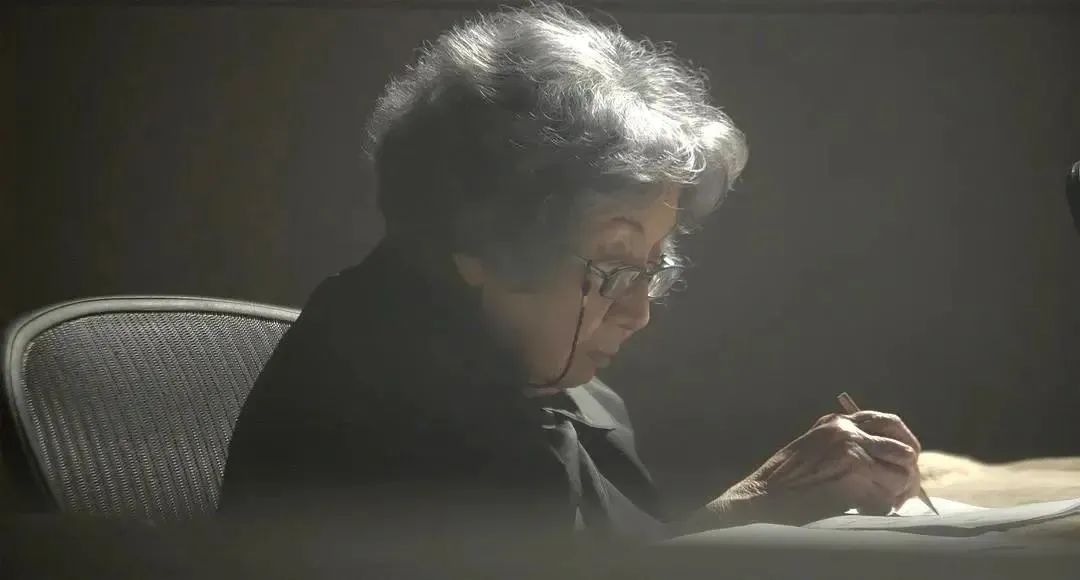

一片詩心許人生

人們贊她“詩魂”“穿裙子的士”;說她“掬水月在手”,以此生,許詩學。在她充滿波折的人生里,詩詞幾乎是她生活的全部。她是——中國古典詩詞研究專家葉嘉瑩。

葉嘉瑩小時候,長輩并未送她去學校,而是在家里教讀傳統經典。

讀的第一本書是《論語》。

因為年紀小,長輩教她時并不側重字句訓詁,而著重教做人的道理。

長大后的葉嘉瑩回憶說:

“

我在此后的人生中遇到困惑或苦難時,常常會有一兩句《論語》中的話閃現出來。在中國傳統文化熏陶下,對人生,我有自己的理解和驗證。

”

名篇巨作所蘊含的古人思想、情感、修養、志意,無形中已與她的人生融匯在一起。

古典詩詞卷帙浩繁,如何習為己用?

葉嘉瑩的答案之一是:吟誦。

“吟而成文”,要讀懂詞人,吟誦是一把鑰匙,幫助你進入對方的語境中,過別人的人生,感受作者藏在韻律聲調中的隱秘情感。

“

我小時候沒人管,逮著什么都大聲地念。積累多了,自然就能隨著聲調,體驗古人的呼吸、情感和精神。我深信,一個人如果在孩童時期就學習古詩誦讀和吟唱,在今后的學習中會更富聯想力,在生活中會更富感受力。

”

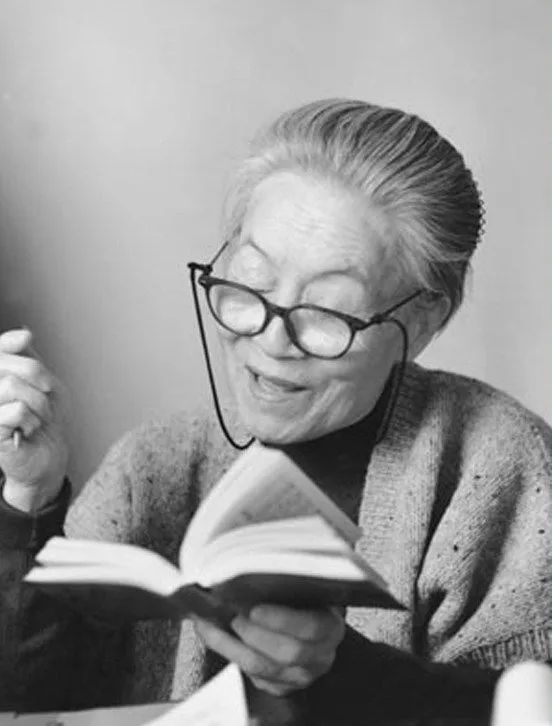

90歲那年,葉嘉瑩看到南開大學馬蹄湖的荷花,寫下一首《浣溪沙》。

“又到長空過雁時,云天字字寫相思。荷花凋盡我來遲。蓮實有心應不死,人生易老夢偏癡,千春猶待發華滋。”

垂垂老者,相思為誰?癡心為何?

她念茲在茲:

“

這種相思不是小我的、私人的,而是對國家、文化更博大的情誼。我雖然老了,但對理想還是有癡心。我在安靜地等待,等待詩心的種子在年輕人的心里發芽、長葉、開花、結果!

”

如今,97歲的葉嘉瑩,依然覺得自己“還有很多很多事情沒有完成”。

一如,掬在她手中的詩書,

捧了一輩子,未盡興,還要讀下去。

02

用彼岸照亮此岸

人在什么時候最平等?

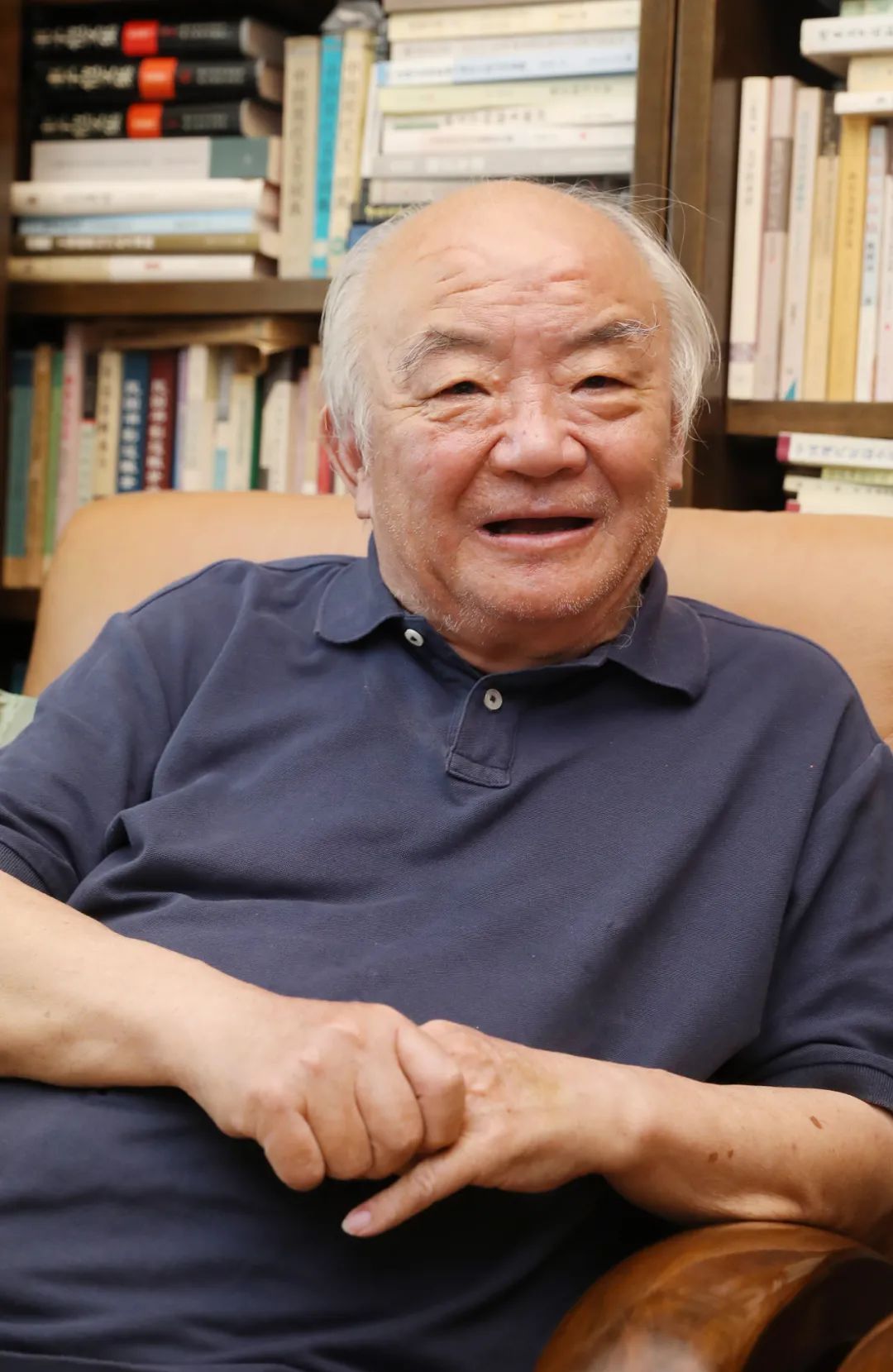

錢理群給出的答案是:讀書時。

錢理群是誰?

北京大學中文系資深教授,博士生導師,并任清華大學中文系兼職教授。

就算你沒聽過他的名字。

肯定也聽過廣為流傳的他對“精致的利己主義者”定義——

“高智商,世俗,老道,善于表演,懂得配合,更善于利用體制達到自己的目的。”

沒錯,這出自錢理群之口。

錢老一生坎坷,家道中落,21歲被分配到貴州一間衛校任教。

一待,就是整整18年。

漫長的日月里,是魯迅,是文學幫他撐過了無數個夜晚。

也是“回到北大,給年輕人講魯迅!”的深層次夢想,支撐他在39歲那年,抓住生命中“最后一次機會”,通過考研重返北京。

面對人生之海,無常的起伏,

錢老說出了自己泅渡的良方:

“

我壓力越大,書就讀得越多,寫東西也越多,我每一次的精神危機都是這樣度過的。我經常講,我們對大環境無能為力,但我們是可以自己創造小環境的。我一直相信梭羅的話:人類無疑是有力量來有意識地提高自己的生命質量的,人是可以使自己生活得詩意而又神圣的。

”

人為什么要讀書?

且不論境遇順逆,都要一直堅持地讀?

面對這個古老又多解的人生之問,

錢老給出了兩個理由:

“

第一,快樂、健康、有意義地活著,關乎幸福觀、價值觀、人生觀,關乎我們的信仰問題。這問題的解決不能憑空想,需要知識和歷史資源作為背景,世界觀的解決和尋找,前提是在歷史上尋找精神資源,這就需要讀書。

第二,讀書本身就是一種最理想的、健康的生活方式,同時也非常快樂。它可以延伸我們的精神空間、生命空間。這是從普遍意義上說讀書的價值與作用。

”

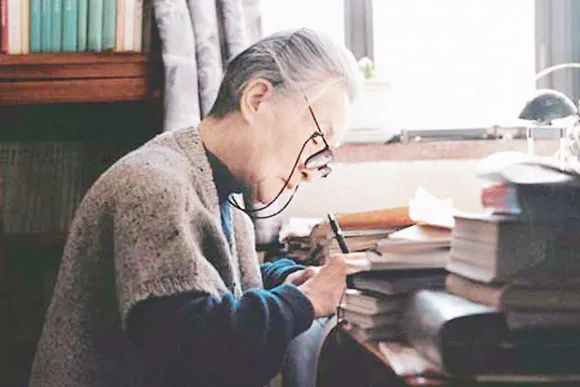

當下,82歲的錢理群在“和生命搶時間”,他認真算過,大概還有五年就能把想寫的東西寫完。完成后,隨時可以死。

而他居所的那面書墻,何嘗不是他人生余年智慧的賜予者、夢想的陪伴者。

人中有書,書中見人。互見、互證、互相照亮、彼此成就,甚妙!

03

讀書不苦,不讀書的人生才苦

用生活所感去讀書,用讀書所得去生活。

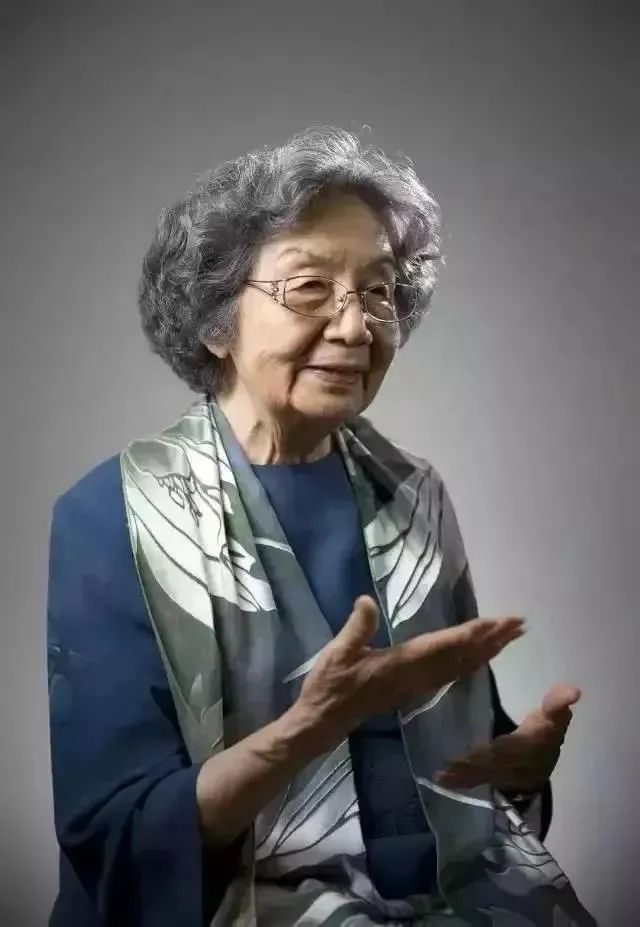

“最才的女”楊絳,以自己傳奇的一生,驗證了這個道理。

楊絳極喜讀書,中英文的都拿來啃。一次父親問她:“阿季,三天不讓你看書,你怎么樣?”她說:“不好過。”“一星期不讓你看呢?”她答:“一星期都白活了。”

讀書之于她:

“

我覺得讀書好比串門兒——“隱身”的串門兒。要參見欽佩的老師或拜謁有名的學者,不必事前打招呼求見,也不怕攪擾主人。翻開書面就闖進大門,翻過幾頁就升堂入室;而且可以經常去,時刻去,如果不得要領,還可以不辭而別,或者另找高明,和他對質。

”

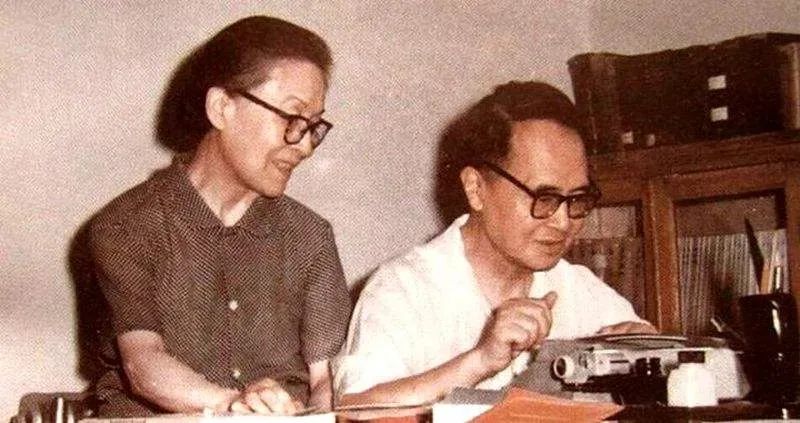

楊絳先生酷愛讀書,并將這一習慣保持了一生。

不僅如此,先生錢鐘書也是她的讀書良伴,她曾不無俏皮地向讀者“曝光”了丈夫讀書的“秘訣”。

“

許多人說,錢鐘書記憶力特強,過目不忘。他本人卻并不以為自己有那么“神”。他只是好讀書,肯下功夫,不僅讀,還做筆記;不僅讀一遍兩遍,還會讀三遍四遍,筆記上不斷地添補。所以他讀的書雖然很多,也不易遺忘。

”

耄耋之年,丈夫、女兒相繼離世。“我們仨”失散后,楊絳“試圖做一件力所不及的事,投入全部心神而忘掉自己”。

她獨自堅持讀書、寫作,翻譯柏拉圖的《斐多》,從古圣賢的著作里尋求安慰,并接連創作出《我們仨》《走到人生邊上》等散文集。

她又捐出自己與錢鐘書的稿酬,在清華大學設立了“好讀書”獎學金,鼓勵家境貧寒的學子繼續讀書。

在命運的難題前,她是一位從容優雅的大先生;但在讀書面前,她將自己比喻得十分渺小:

“

我們只是朝生暮死的蟲豸(蟲子),鉆入書中世界,這邊爬爬,那邊停停,有時遇到心儀的人,聽到愜意的話,或者對心上懸掛的問題偶有所得,就好比開了心竅,樂以忘言。

”或許只有真正經歷過世事百態者,才會真切意識到書之單純、美好、有力,進而有敬畏心,并將讀書之樂,得之心而寓之人生。

文|央視新聞整編

圖|視覺中國、《掬水月在手》紀錄片

都說讀書多了,容顏自然改變。

當你以為讀過的書,已成過眼云煙,

事實上,他們仍是潛在的,

在你不自覺的氣質里、談吐里、為人處事的思維里。

讀書不是一時之興,

請為它寫下特別的備注:

得此良友,一生一世。

——央視新聞《夜讀》

說說最近對你影響最大的書

點擊【寫留言】分享

請輸入驗證碼